- Jambo Aye, Batang Toru, Batang Anai: Tiga Wajah Bencana, Satu Krisis DAS

- Penyebab Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh (Seri-1)

- Kondisi Hutan di Daerah Hulu DAS (Seri-2)

- Perubahan Penggunaan Lahan di Daerah Hulu (Seri-3)

- Bencana November 2025 dalam Konteks Sejarah (Seri-4)

Strategi Terpadu Penyelamatan DAS Ciliwung: Pemulihan Hidrologi DAS, Penegakan Regulasi, Rehabilitasi Ekosistem, dan Penguatan Mitigasi Bencana

Penulis: Hatma Suryatmojo

Intisari

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung merupakan salah satu DAS strategis di Indonesia yang kerap mengalami banjir besar akibat degradasi lingkungan dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali. Banjir di Jabodetabek, termasuk kejadian besar pada Maret 2025, menunjukkan pola berulang yang semakin parah setiap tahunnya, namun upaya mitigasi bencana yang dilakukan masih belum menyeluruh dan berkelanjutan. Kajian ini menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan krisis hidrologi DAS Ciliwung, termasuk deforestasi di kawasan hulu, urbanisasi yang masif di tengah dan hilir, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti normalisasi sungai, pembangunan bendungan kering, dan program reforestasi, tetapi masih bersifat parsial tanpa pendekatan berbasis DAS yang holistik. Upaya konservasi DAS berbasis ekosistem, seperti rehabilitasi hutan dan restorasi sempadan sungai, dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan teknis semata. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala dalam koordinasi lintas wilayah dan rendahnya partisipasi stakeholder. Tulisan ini menyoroti pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan DAS dan pengurangan resiko bencana yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan DAS Ciliwung. Tanpa langkah konservasi DAS terpadu dan penegakan regulasi yang lebih ketat, risiko banjir di DAS Ciliwung akan terus meningkat, dengan dampak sosial-ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat hilir.

Kata kunci: DAS Ciliwung, banjir berulang, mitigasi bencana, konservasi DAS terpadu, rehabilitasi ekosistem, pengurangan resiko bencana, penegakan regulasi.

- Mengenal DAS Ciliwung

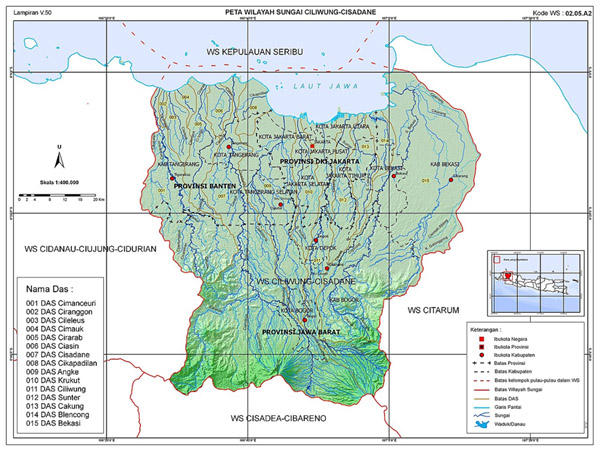

Peta wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (kode WS 02.05.A2) yang mencakup DAS Ciliwung.

DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung terletak di Jawa Barat dan DKI Jakarta, mengalir dari kawasan pegunungan di Kabupaten Bogor hingga bermuara di Teluk Jakarta. Sungai Ciliwung berawal dari mata air di Telaga Warna (Gunung Pangrango) pada ketinggian ~1.433 mdpl dan mengalir ke utara melalui Kota Bogor, Depok, hingga Jakarta sepanjang ±120 km. Luas DAS Ciliwung sekitar 37.000–38.000 hektare (370–380 km²) yang terbagi menjadi tiga bagian: hulu (±15.251 ha di Kab/Kota Bogor), tengah (±16.706 ha di Bogor, Depok, dan sedikit Bekasi), dan hilir (±6.295 ha di wilayah DKI Jakarta).

Morfologi DAS Ciliwung bagian hulu bercorak pegunungan dengan lereng curam, memiliki bentuk kipas yang menyempit di outlet Katulampa, sehingga aliran dari banyak anak sungai bertemu di satu titik dan rawan menyebabkan banjir kiriman. Bagian hilir cenderung sempit memanjang, dengan peran kawasan hulu sangat penting karena kontribusi limpasan dari hulu cukup besar terhadap banjir di hilir. Secara geologi, tanah di hulu didominasi jenis vulkanik muda (andosol dan latosol) yang relatif subur namun rentan erosi. Iklim di DAS ini tergolong hujan tropis basah (tipe Af), dengan curah hujan tahunan rata-rata ~3.000–4.000 mm, terutama di kawasan hulu Pegunungan Gede-Pangrango. Intensitas hujan yang tinggi di Bogor berkolerasi kuat dengan kenaikan aliran permukaan (runoff) Ciliwung, sehingga debit sungai mudah berfluktuasi tajam.

Dari sisi lingkungan, DAS Ciliwung menghadapi degradasi lahan dan pencemaran. Hutan dan vegetasi alami yang berfungsi sebagai area resapan air kini tersisa hanya sekitar 9,7% (±3.693 ha) dari luas DAS. Angka ini jauh di bawah syarat ideal minimal 30% kawasan hijau untuk menjaga keseimbangan hidrologis. Sebaliknya, area terbangun (permukiman, perkantoran, infrastruktur) telah mencapai ~72% wilayah DAS.

Pesatnya urbanisasi di Puncak, Bogor, Depok, hingga Jakarta menyebabkan lahan resapan menyusut drastis. Akibat kombinasi curah hujan tinggi dan lahan resapan minim, Sungai Ciliwung menjadi kontributor terbesar banjir Jakarta, menyumbang sekitar 32% volume limpasan banjir di Ibu Kota. Selain itu, kualitas air Ciliwung juga menurun karena beban pencemaran tinggi (limbah domestik dan sampah ±54 ton BOD per hari, jauh melampaui daya tampung 9,3 ton). Kondisi terkini menempatkan DAS Ciliwung sebagai salah satu DAS kritis prioritas pemulihan di Indonesia.

Sumber: Wibowo Djatmiko (https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Liwung#/media/Berkas:Ciliwung_100303-0435_jkt.jpg)

- Karakteristik Cuaca dan Iklim Awal 2025

Awal tahun 2025, wilayah Jabodetabek berada pada periode puncak musim hujan yang dipengaruhi fenomena iklim global La Niña lemah dan monsun Asia aktif. BMKG memprakirakan musim hujan 2024/2025 datang lebih awal dari normal dengan puncak hujan di Indonesia bagian barat terjadi sekitar November–Desember 2024. Kondisi ENSO cenderung ke La Niña menyebabkan curah hujan cenderung normal hingga di atas normal di banyak wilayah Indonesia. Memasuki Januari–Maret 2025, sekitar 80% zona musim di Indonesia sedang mengalami musim hujan, termasuk Jawa. BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan di sebagian Jawa berlangsung hingga Januari atau Februari 2025.

Dengan latar belakang tersebut, potensi hujan lebat di Jabodetabek pada awal 2025 meningkat, meski fenomena iklim global bukan satu-satunya faktor. Kondisi atmosfer regional, seperti suhu muka laut hangat dan gelombang atmosfer (MJO, Kelvin) yang aktif, turut mendukung terbentuknya awan hujan tebal. Prediksi tersebut terbukti dengan terjadinya curah hujan ekstrem pada awal Maret 2025 yang memicu banjir besar di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Pada tanggal 2–3 Maret 2025, kawasan Puncak dan Bogor diguyur hujan luar biasa lebat. Di Pos AWS Cibeureum (Puncak Bogor) tercatat hujan 167,6 mm/hari (2 Maret 2025), dan di Bendung Katulampa Bogor mencapai 232 mm/hari (3 Maret 2025). Menurut data BMKG, curah hujan 232 mm/hari di Katulampa tersebut tergolong sangat ekstrem dan menjadi rekor tertinggi di Jabodetabek saat itu.

Hujan ekstrem di hulu itu menyebabkan banjir bandang lokal di Bogor (termasuk kawasan Puncak seperti Cisarua) dan meningkatkan debit Ciliwung secara cepat (banjir kiriman) menuju Jakarta. Sementara itu, hujan lebat juga terjadi di wilayah hilir: Jakarta dan Bekasi pada 3 Maret 2025 menerima hujan ~109 mm/hari. Akibatnya, pada 4 Maret banyak titik permukiman terendam. Di DKI Jakarta, 122 RT dilaporkan banjir (tinggi genangan 0,35–3,3 meter) dan ~2.800 jiwa mengungsi. Banjir lebih parah melanda Kota Bekasi yang sampai “lumpuh” menurut walikotanya, dengan 20 titik banjir dan >10 ribu warga terdampak di 12 kecamatan. Fenomena awal 2025 ini menunjukkan bagaimana cuaca ekstrem di musim hujan (yang diprediksi BMKG masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Maret 2025) berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek. BMKG telah mengingatkan bahwa kombinasi La Niña lemah dan dinamika atmosfer regional dapat memicu hujan sangat lebat, sehingga seluruh pemangku kepentingan diminta waspada menghadapi puncak hujan di awal 2025.

- Penggunaan Lahan di DAS Ciliwung

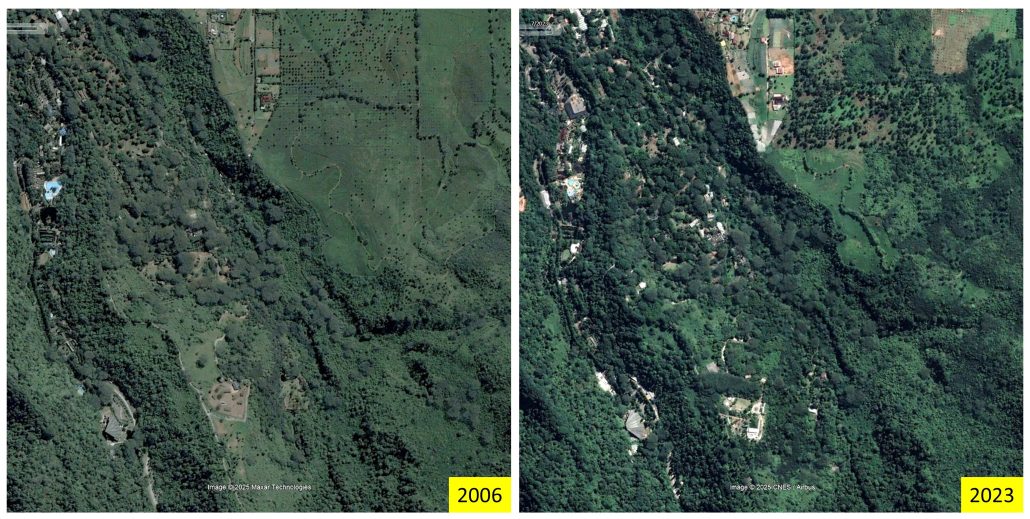

Penggunaan lahan di DAS Ciliwung telah berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir, ditandai alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman, pertanian, dan kawasan wisata terutama di bagian hulu. Puncak sebagai daerah tangkapan air utama awalnya didominasi hutan konservasi dan perkebunan teh, namun kini banyak dibuka untuk vila, resort, pertanian sayur, dan objek wisata komersial. Studi menunjukkan bahwa antara 1990 hingga 2010 terjadi lonjakan area terbangun di hulu DAS Ciliwung sebesar 245% – dari sekitar 883 hektare menjadi 2.170 hektare. Ekspansi permukiman tersebut banyak mengkonversi lahan pertanian dan hutan, bahkan merambah zona lindung dan rawan longsor. Akibatnya, luas ruang hijau terus menyusut: pada 1990 hutan primer dan sekunder masih cukup luas, namun kini tersisa <10% dari DAS.

Data terbaru mengungkap sekitar 800 hektare hutan konservasi di Puncak telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman tanpa izin lingkungan (AMDAL). Alih fungsi masif ini terjadi di antaranya di lahan-lahan Perhutani dan PTPN yang kemudian disewakan kepada pihak swasta untuk wisata komersial, menyebabkan deforestasi di hulu.

Di wilayah tengah dan hilir DAS, perubahan lahan juga signifikan. Wilayah Depok, Bogor, dan Jakarta yang dahulu memiliki rawa, situ, dan kebun kini dipadati perumahan dan infrastruktur. Djati Witjaksono dari Kementerian LHK mencatat bahwa lahan terbangun di seluruh DAS Ciliwung telah mencapai ~72%. Di Jakarta, sempadan sungai yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau telah dipenuhi permukiman padat. Sementara di Bogor dan Depok, pembangunan perumahan dan perkantoran terus meningkat seiring pertumbuhan kota. Bahkan kawasan sempadan yang penting bagi penyerapan air seringkali ditempati bangunan liar.

Perubahan tutupan lahan ini menurunkan daya dukung ekologis DAS. Hutan primer dan kebun teh di Puncak digantikan villa dan glamping; sawah di Depok tergeser perumahan; rawa dan situ di Jakarta banyak direklamasi. Tren ini meningkatkan kontribusi aliran permukaan karena air hujan semakin sedikit yang meresap ke tanah. Alih fungsi lahan juga menimbulkan kerawanan bencana ikutan seperti tanah longsor di Puncak dan penurunan kualitas air sungai akibat limpasan perkotaan. Dengan kata lain, DAS Ciliwung telah mengalami urbanisasi intensif tanpa kendali memadai, menjadikannya “kritis” secara hidrologis. Kondisi ini menjadi salah satu akar penyebab banjir rutin di Jakarta, karena daya resap DAS jauh berkurang sementara beban limpasan meningkat.

- Penurunan Fungsi Hidrologi DAS, Kawasan Lindung dan Dampaknya

Berubahnya kawasan lindung (hutan dan vegetasi) di DAS Ciliwung berdampak langsung pada fungsi hidrologis sungai. Hutan dan lahan bervegetasi lebat berperan sebagai “spons” alamiah yang menyerap air hujan, menyimpannya dalam tanah, lalu melepas secara bertahap sebagai aliran dasar. Ketika tutupan hijau berkurang drastis, kapasitas infiltrasi lahan turun dan air hujan lebih banyak mengalir di permukaan (runoff) menuju sungai dalam waktu singkat. Inilah yang terjadi di Ciliwung: lahan resapan yang menyempit menyebabkan hujan lebat langsung terkonversi menjadi limpasan permukaan yang cepat mengalir ke sungai, sehingga muka air Ciliwung cepat naik dan banjir sulit dihindari.

Sumber : BBC News Indonesia (https://www.bbc.com/)

Kawasan hulu Ciliwung kini banyak ditemui resor dan objek wisata di area yang seharusnya hutan lindung, sehingga “air hujan turun langsung ke permukiman tanpa terlebih dahulu dikelola oleh vegetasi hutan”. Vegetasi yang hilang berarti tak ada lagi kanopi dan akar pohon yang menahan laju air dan erosi. Akibatnya, selain banjir lebih sering, laju erosi tanah meningkat yang berujung sedimentasi sungai. Sedimen memperdangkal alur Ciliwung, mengurangi kapasitas tampung banjir dan memperparah luapan di hilir.

Penurunan fungsi kawasan lindung juga memicu anomali hidrologi seperti makin singkatnya waktu tempuh air dari hulu ke hilir (time of concentration). Normalnya, hujan di Puncak butuh waktu cukup lama sebelum dirasakan di Jakarta karena tertahan resapan sepanjang jalur. Namun kini dengan resapan minim, limpasan dari hulu dapat mencapai Jakarta lebih cepat dan dengan volume puncak lebih besar. Kajian menunjukkan kerusakan lahan di hulu-lah yang paling besar kontribusinya terhadap banjir Jakarta.

Pada bagian hilir, hilangnya vegetasi sempadan membuat sungai kehilangan penyangga alami. Sempadan yang gundul berpotensi longsor saat debit tinggi, serta tidak mampu memperlambat aliran. Padahal, penelitian mencatat sempadan Ciliwung di Bogor-Depok sebenarnya habitat 105 spesies flora/fauna yang bila dikelola baik dapat menjadi area tangkapan air dan pengendali erosi alami. Sayangnya, fungsi ekologis ini menurun akibat alih guna lahan. Selain itu, berkurangnya pohon berarti berkurang pula transpirasi dan intersepsi hujan, sehingga volume air langsung ke tanah meningkat.

Singkatnya, deforestasi di DAS Ciliwung telah mengganggu siklus hidrologi: puncak banjir lebih tinggi, aliran dasar di musim kemarau bisa menurun, dan kualitas air merosot. Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lahan DAS Ciliwung adalah faktor utama banjir Jakarta, sehingga pemulihan tutupan hijau menjadi kunci pengendalian banjir yang berkelanjutan.

- Mitigasi Bencana Banjir yang Kurang Efektif

Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan banjir di Jakarta dan sekitarnya selama ini dinilai kurang efektif, terbukti dari banjir besar yang terus berulang. Dari sisi pemerintah, pendekatan yang dilakukan sering bersifat reaktif dan parsial. Misalnya, setiap musim hujan Pemprov DKI sibuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menyemai garam ke awan untuk mengurangi hujan di Jakarta. Langkah ini memang bisa menggeser hujan, namun disebut sebagai “jalan pintas” yang menutupi kelemahan penanganan akar masalah banjir.

Akar masalah yang dimaksud adalah tata kelola sungai dan drainase yang belum optimal, serta kerusakan DAS di hulu. Program normalisasi (pelebaran dan betonisasi sungai) di Jakarta juga berjalan lambat – hingga 2023 baru sebagian kecil tercapai karena terkendala pembebasan lahan. Begitu pula pembuatan kolam retensi dan sumur resapan masih terbatas skalanya. Akibatnya, kapasitas infrastruktur pengendali banjir tidak sebanding dengan curah hujan ekstrem yang terjadi. Pemerintah daerah dituntut mengevaluasi kinerja dinas terkait banjir dan kebersihan secara menyeluruh, karena banjir selalu melanda tiap musim hujan meski berbagai program dijalankan. DPRD DKI bahkan mendesak gubernur terpilih untuk menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama dengan solusi fundamental, bukan sekadar tindakan darurat.

Di sisi masyarakat, tingkat kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan. Berbagai komunitas dan warga terdampak sering kali belum memiliki rencana darurat terstruktur, dan mengandalkan respons pemerintah saat banjir tiba. Pada banjir Maret 2025, terungkap bahwa layanan darurat sulit dihubungi dan koordinasi lambat, sehingga warga panik berinisiatif meminta pertolongan lewat media sosial. Tagar permintaan tolong di Twitter bermunculan karena nomor telepon darurat 112, 113, hingga kontak BNPB/BPBD dianggap tidak merespons cepat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan sistem penanganan darurat banjir.

Meskipun peringatan dini cuaca ekstrem sudah diberikan BMKG beberapa hari sebelumnya, tampaknya tidak diterjemahkan menjadi aksi kesiapsiagaan memadai di lapangan. Menurut pengamat tata kota Yayat Supriatna, masalah klasik penanggulangan banjir di sini adalah “ilmu langit sudah canggih (data cuaca tersedia), tapi ilmu darat tidak nyambung”. Artinya, peringatan dini tidak diikuti langkah cepat oleh aparat di darat. Banyak pemerintah daerah yang “tidak menindaklanjuti” informasi BMKG sebagian mungkin abai, sebagian lain terkendala sumber daya dan koordinasi.

Kesiapsiagaan masyarakat juga belum menjadi budaya. Misalnya, masih kurangnya latihan evakuasi mandiri, penyiapan tas siaga, atau perlindungan aset penting di area rawan. Beberapa warga masih nekat bertahan di rumah hingga air naik tinggi, sehingga perlu diselamatkan mendadak. Hal-hal ini memperburuk dampak banjir karena upaya penyelamatan menjadi terlambat dan kacau.

Secara umum, seluruh tahap siklus penanganan bencana banjir belum berjalan optimal. Pada tahap mitigasi (pra-bencana), upaya struktural seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan perbaikan drainase belum tuntas; sedangkan upaya non-struktural seperti perlindungan DAS dan penegakan tata ruang belum efektif. Tahap kesiapsiagaan kurang mantap: sistem peringatan dini sebenarnya ada, namun prosedur tanggap cepat di tingkat pemda dan komunitas lemah. Lalu saat tanggap darurat, kekurangan koordinasi terlihat – contohnya komunikasi darurat dan distribusi bantuan yang terlambat hingga warga sendiri yang saling membantu via media sosial. Pada tahap pemulihan, pemerintah memang melakukan penanganan pasca banjir (membersihkan lumpur, memberi bantuan pangan, memperbaiki tanggul jebol), tetapi seringkali setelah surut, situasi kembali seperti semula tanpa upaya build back better.

Tahun demi tahun banjir berulang di lokasi yang sama menandakan bahwa pemulihan tidak disertai peningkatan ketahanan, misalnya dengan relokasi warga dari bantaran sungai atau peninggian rumah. Dengan demikian, siklus bencana cenderung stagnan: selesai pemulihan, masuk musim hujan berikutnya banjir terjadi lagi. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berjalan terpadu. Tanpa itu, setiap komponen akan lemah dan banjir besar tetap menjadi ancaman rutin, seperti sebuah “arisan bencana” saja.

- Lemahnya Penegakan Hukum dalam Pengelolaan DAS

Regulasi terkait perlindungan DAS Ciliwung sebenarnya sudah ada, namun lemahnya penegakan hukum membuat pelanggaran tata ruang dan lingkungan marak terjadi. Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, misalnya, mengamanatkan kawasan lindung dan sempadan sungai bebas bangunan. Begitu pula UU Lingkungan Hidup mewajibkan AMDAL untuk setiap alih fungsi lahan signifikan. Kenyataannya, di Puncak banyak bangunan berdiri tanpa izin dan melanggar peruntukan. Setelah banjir besar 2025, terungkap ada ±800 ha hutan konservasi di Puncak beralih fungsi jadi kebun dan permukiman tanpa kajian AMDAL, jelas melanggar hukum, namun dibiarkan bertahun-tahun. Baru pada Maret 2025, pasca banjir, penegak hukum (Kementerian LHK dan Pemprov Jabar) menyegel empat objek wisata ilegal di Puncak yang diduga kuat berkontribusi memperparah banjir. Penyegelan itu termasuk Hibiscus Fantasy, Forest Hill, villa, dan bangunan lain yang ternyata berdiri di lahan hutan produksi tanpa izin sesuai aturan. Pemerintah bahkan menemukan 29 bangunan lain di Puncak yang melanggar dan akan ditindak selanjutnya. Hal ini menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang luput dari penindakan selama ini.

Tantangan penegakan hukum terkait DAS Ciliwung antara lain tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan. Wilayah hulu berada di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor), sedangkan hilir di DKI Jakarta – koordinasi lintas provinsi yang lemah bisa menghambat pengawasan terpadu. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jabar menerbitkan Perda No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW yang disebut-sebut memberi kelonggaran pembangunan di sebagian kawasan Puncak. Perda ini dituding memicu maraknya villa dan objek wisata di lahan konservasi. Gubernur Jabar (Dedi Mulyadi, 2025) sampai menyatakan siap mencabut Perda 9/2022 tersebut demi memulihkan fungsi lindung Puncak. Ia juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencabut izin usaha objek wisata ilegal dan melakukan pembongkaran. Contoh ini menggambarkan konflik kebijakan: satu pihak ingin konservasi, tapi aturan lain justru membuka celah eksploitasi lahan.

Selain itu, ada indikasi pembiaran dan oknum yang terlibat. Pengusaha “ngeyel” membangun resort di hutan diduga mendapat dukungan oknum aparat atau celah hukum, sehingga penegakan tersendat. Sanksi bagi pelanggar pun jarang yang betul-betul menimbulkan efek jera. Misalnya, bangunan di sempadan sungai Jakarta sering hanya diperingatkan, padahal menurut PP No. 38/2011 tentang Sungai, sempadan (garis 10 meter dari tepi sungai di perkotaan) harus bebas bangunan. Akibat lemahnya law enforcement, bangunan liar terus tumbuh di bantaran, mempersempit sungai.

Ke depan, penegakan hukum harus diperkuat di seluruh wilayah DAS. Pemerintah pusat melalui Kementerian LHK dan PUPR perlu mengawasi implementasi RTRW Kabupaten Bogor dan Depok agar sesuai fungsi lindung. Pembongkaran bangunan ilegal di hulu yang sudah mulai dilakukan perlu konsisten sampai tuntas. Juga, penerapan sanksi pidana atau denda berat bagi perusak lingkungan harus dijalankan (misal pelanggaran berat UU Lingkungan bisa diproses hukum). Kolaborasi lintas daerah sangat penting: Gubernur Jabar mengajak Pemprov DKI bekerja sama mencegah warga Jakarta membangun vila ilegal di Bogor, artinya ada kesadaran bersama diperlukan. Dengan koordinasi yang baik, aturan seperti larangan bangun di sempadan, perlindungan kawasan resapan, dan kewajiban AMDAL dapat ditegakkan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang konsisten akan menghentikan aktivitas perusakan DAS lebih lanjut dan mendukung upaya rehabilitasi.

- Peran Stakeholder dalam Konservasi DAS Ciliwung

Konservasi DAS Ciliwung dan pengurangan risiko banjir memerlukan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder: pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi:

- Pemerintah (Pusat dan Daerah): Pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan regulasi (misal penetapan kawasan lindung, aturan sempadan sungai) serta menyediakan pendanaan dan program strategis (rehabilitasi hutan, pembangunan bendungan/waduk, normalisasi sungai, dll). Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, pemerintah pusat melaksanakan proyek pengendalian banjir seperti normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km di Jakarta. Kementerian Kehutanan juga menggencarkan penanaman pohon di hulu sebagai upaya rehabilitasi. Pemerintah daerah (Provinsi Jabar, DKI, Kota/Kab Bogor, Depok) berperan dalam penegakan perda tata ruang, pengelolaan sampah, pengerukan drainase lokal, serta penyediaan sarana kesiapsiagaan (pos pantau banjir, sirine peringatan dini, lokasi pengungsian). Pemda juga diharapkan proaktif menindak pelanggaran di wilayahnya dan berkoordinasi lintas batas.

Koordinasi antar-pemerintah sangat vital mengingat DAS Ciliwung lintas provinsi – forum seperti Forum DAS Ciliwung-Cisadane telah dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah. Secara keseluruhan, pemerintah menjadi penggerak utama (enabler) yang mengatur kebijakan, menggerakkan sumber daya, dan memfasilitasi kolaborasi multi-pihak.

- Masyarakat dan Komunitas: Peran masyarakat mencakup baik tindakan preventif keseharian maupun keterlibatan dalam gerakan kolektif. Warga di sepanjang DAS dapat membantu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, serta patuh pada aturan (misal tidak mendirikan bangunan di sempadan). Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan agar memahami bahwa aktivitas mereka berdampak kumulatif pada banjir. Sejumlah komunitas pecinta lingkungan telah lama aktif, contohnya Komunitas Ciliwung di Bogor, Depok, Jakarta yang rutin melakukan bersih-bersih sungai (Mulung Sampah Ciliwung) dan penanaman pohon di bantaran. Ada pula gerakan seperti Ciliwung Bersih yang melibatkan warga dan perusahaan untuk mengurangi pencemaran. Ketika banjir terjadi, solidaritas masyarakat juga tampak warga saling bahu-membahu menolong tetangga, dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk koordinasi bantuan lebih cepat daripada instansi resmi. Masyarakat berperan sebagai penjaga garda terdepan DAS: melapor jika ada pelanggaran, ikut dalam program penghijauan, dan membangun budaya siap siaga bencana di tingkat keluarga/komunitas.

- Akademisi dan Peneliti: Kalangan akademis berkontribusi melalui riset ilmiah, inovasi teknologi, serta pemberian saran kebijakan berbasis data. Misalnya, peneliti IPB telah melakukan pemodelan hidrologi DAS Ciliwung menemukan skenario penambahan tutupan hutan 15% di hulu mampu menurunkan debit puncak banjir di bawah tingkat bahaya. Temuan penelitian seperti ini memberikan dasar ilmiah bagi rekomendasi rehabilitasi hutan. Akademisi juga mengkaji efektivitas program (evaluasi sumur resapan, dampak normalisasi vs naturalisasi, dsb.) dan dampak perubahan iklim lokal.

Lembaga penelitian seperti LIPI/BRIN melakukan kajian biodiversitas Ciliwung contohnya LIPI menemukan 92,5% spesies ikan Ciliwung punah selama 1910–2010 akibat pencemaran, yang menunjukkan urgensi perbaikan kualitas sungai. Selain riset, akademisi turut serta dalam sosialisasi dan edukasi publik. Pakar dari universitas sering diminta pandangannya di media, seperti pengamat tata kota yang mengkritisi lambannya respon pemerintah daerah terhadap peringatan banjir. Masukan ilmuwan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat (science-based policy) dan mendorong penerapan praktik terbaik internasional. Kampus juga melakukan program pengabdian masyarakat di wilayah DAS (penanaman mangrove, pendampingan desa penyangga hutan, dsb). Secara ringkas, peran akademisi adalah memberikan data, analisis, dan solusi inovatif untuk konservasi DAS dan pengurangan risiko bencana, serta mendidik calon-calon ahli di bidang terkait.

- Sektor Swasta dan Dunia Usaha: Sektor swasta dapat berperan baik melalui praktik usaha yang bertanggung jawab maupun program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan perkebunan dan pariwisata yang beroperasi di hulu DAS wajib mematuhi ketentuan lingkungan (tidak membuka lahan di luar izin, menyediakan kolam penampung air, dsb). Developer perumahan di kawasan urban juga seharusnya menaati peraturan drainase dan menyediakan ruang terbuka hijau minimal. Sayangnya, beberapa sektor swasta justru menjadi bagian dari masalah (misal pembangunan vila ilegal di Puncak oleh investor swasta). Penegakan hukum tegas akan mendorong dunia usaha beroperasi sesuai aturan.

Di sisi lain, banyak perusahaan turut serta membantu konservasi melalui program CSR. Contohnya, bank dan BUMN seperti BCA, Astra Financial, Pertamina telah mendanai penanaman ribuan pohon di hulu Ciliwung. Program “Green Initiative” Pertamina bersama KemenHut di Gunung Mas (Puncak) menanam ribuan bibit pada Januari 2025 sebagai upaya memulihkan ekosistem hulu. Perusahaan juga bisa berkontribusi dengan pembangunan taman kota, perbaikan sarana kebersihan (truk sampah, TPS), hingga adopsi teknologi (misal sponsor sistem peringatan banjir berbasis SMS). Beberapa perusahaan berbasis komunitas, seperti PLN melalui relawan Environmental Power Initiative (EPI), aktif melakukan aksi bersih-bersih Ciliwung dan restocking ikan lokal. Selain itu, sektor swasta dapat mendukung riset (pendanaan studi), kampanye publik, dan kolaborasi multipihak dalam Forum DAS. Intinya, peran swasta tidak hanya sebagai penyandang dana, tetapi juga pelaku perubahan melalui operasi bisnis ramah lingkungan dan kemitraan konservasi.

Semua stakeholder di atas perlu bergandengan tangan. Keberhasilan program rehabilitasi DAS Ciliwung sangat membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat, daerah, komunitas, dunia usaha dan elemen terkait harus terlibat aktif demi menyelamatkan 11 juta lebih penduduk hilir dari ancaman banjir. Sinergi semacam inilah yang diharapkan mampu mengembalikan fungsi DAS Ciliwung secara bertahap.

- Rekomendasi (Solusi Berbasis Riset dan Praktik Terbaik)

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan konservasi DAS Ciliwung:

- Restorasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di kawasan hulu DAS mutlak diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan tutupan hutan +/-15% (±2.211 ha) di hulu dapat menurunkan debit puncak banjir hingga di bawah ambang batas bahaya. Oleh karena itu, program pemulihan fungsi kawasan hulu DAS dengan restorasi dan rehabilitasi perlu digalakkan melibatkan Perhutani, pemda, LSM, CSR Perusahaan dan tentunya masyarakat. Prioritaskan penanaman di lahan kritis (bekas villa ilegal, lahan gundul) dengan vegetasi endemik berakar dalam untuk meningkatkan infiltrasi. Selain penanaman, lakukan pula penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis (terasering, dam pengendali, dam penahan, rorak hingga embung) untuk menurunkan laju aliran permukaan, mengurangi erosi dan meningkatkan retensi air.

- Program seperti PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. HKm diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Target jangka panjang adalah mengembalikan tutupan vegetasi DAS Ciliwung minimal 30%.

- Optimalisasi area resapan dan sempadan di kawasan hulu, tengah dan hilir DAS (seperti situ, rawa, dan sempadan sungai) harus dilindungi dan dipulihkan. Pemda Depok, Bogor, dan DKI perlu menghentikan alih fungsi situ/danau kecil menjadi permukiman. Justru, situ-situ yang ada harus dinormalisasi fungsinya sebagai kolam penampung alami banjir atau tempat “parkir” air (dikeruk, diperluas jika mungkin). Dari aspek hidrologi, perlu diupayakan agar air yang mengalir dari hulu dapat ditahan dan diserap semaksimal mungkin di dalam DAS, dan dialirkan selambat mungkin ke hilir. Caranya dengan memperluas lahan resapan yaitu menambah ruang terbuka hijau (taman kota, hutan kota) dan memaksimalkan peran situ sebagai penampung sementara. Di Jakarta, aturan sempadan minimal 10 meter bebas bangunan harus ditegakkan tegas. Sempadan sungai dapat ditata menjadi jalur hijau dengan vegetasi riparian yang berfungsi menahan limpasan, bukan diturap beton seluruhnya. Pendekatan naturalisasi sungai misalnya menanam bambu atau pohon vetiver di bantaran untuk penguatan tebing lebih disarankan daripada penutupan beton penuh. Bio-engineering seperti bronjong dan vegetasi dapat menstabilkan tebing sekaligus tetap memungkinkan infiltrasi air tanah. Rehabilitasi sempadan juga akan mengembalikan ekosistem sungai (flora/fauna) yang membantu keseimbangan lingkungan. Dengan memperbanyak kawasan resapan di hulu hingga hilir, banjir dapat diredam secara alami sebelum mencapai permukiman padat.

- Penegakan tata ruang dan penghentian alih fungsi lahan secara ilegal melalui moratorium perlu diberlakukan terhadap pembukaan lahan baru di kawasan sensitif DAS Ciliwung. Semua bangunan dan aktivitas yang melanggar (di hutan lindung, kawasan konservasi, sempadan, dll) harus ditindak. Penguatan regulasi seperti pencabutan Perda Jabar No. 9/2022 yang kontroversial merupakan langkah strategis untuk menutup celah hukum eksploitasi Puncak. Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi izin baru resort/pariwisata di zona lindung. Kolaborasi aparat penegak hukum (Satpol PP, kepolisian, kejaksaan) diperlukan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tata ruang, termasuk proses pidana jika perlu agar menimbulkan efek jera.

Selain itu, pemutakhiran peta rawan bencana dan peta tata ruang harus rutin dilakukan dengan melibatkan pakar, sehingga zona bahaya (rawan banjir/longsor) jelas dan dijadikan acuan penataan. Pengawasan partisipatif bisa diaktifkan melalui pelibatkan masyarakat dan komunitas lokal yang melaporkan pelanggaran melalui sistem pengaduan (misal aplikasi). Dengan tata ruang yang ditegakkan, fungsi lindung DAS tidak makin terdegradasi dan ruang penyangga banjir tetap terjaga. - Peningkatan infrastruktur pengendali banjir terpadu sebagai solusi struktural yang ada perlu dilanjutkan dan dilengkapi secara terpadu dari hulu ke hilir. Di hulu, pembangunan kolam-kolam retensi kecil (dam penahan, embung dll) di anak-anak sungai bisa menahan debit puncak. Konsep sumur resapan massal di area urban Bogor, Depok, Jakarta juga perlu dioptimalkan, namun kualitas konstruksi dan pemeliharaan harus diperhatikan agar efektif.

Di Jakarta sendiri, percepatan proyek strategis seperti Sodetan Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) sangat penting. Sodetan ini akan mengalihkan sebagian debit Ciliwung langsung ke BKT sehingga mengurangi beban lewat tengah kota. Pemerintah pusat telah memasukkan proyek sodetan dalam rencana pengendalian banjir dan diharapkan selesai dalam waktu dekat (perkembangan terakhir per 2023 mencapai +/-600 m dari total 1,26 km terowongan).

Selanjutnya, normalisasi/renaturalisasi sungai perlu dilanjutkan pada segmen kritis yang belum dilebarkan, tentu dengan dialog bersama warga untuk relokasi. Pengerukan sungai dan drainase rutin juga harus tetap dijalankan agar kapasitas alir terjaga (DKI menargetkan pengerukan 1 juta m³ sedimen per tahun). Semua infrastruktur ini harus didukung sistem operasi yang baik, misal koordinasi buka-tutup pintu air Katulampa, Depok, Manggarai yang optimal untuk mengendalikan aliran.

Konsep pengendalian banjir tidak boleh hanya fokus satu wilayah; perlu dipastikan keseimbangan: air ditahan di hulu (dengan waduk atau natural pond), diresapkan dan dialirkan secara terkendali di tengah (dengan sodetan/kanal), dan dipercepat pembuangannya di hilir (dengan pompa di muara jika perlu). Integrasi inilah yang disebut penanganan banjir berbasis DAS secara menyeluruh. - Peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini harus ditingkatkan. Early warning system banjir yang terintegrasi mesti diwujudkan. BMKG sudah mengeluarkan prakiraan dan peringatan cuaca ekstrem, tapi harus diikuti penyebaran info yang efektif hingga tingkat RT. Misalnya, pemasangan alarm atau pengeras suara di kampung bantaran yang otomatis bunyi saat tinggi air di Katulampa mencapai Siaga 1. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan SMS blast atau aplikasi mobile (semacam JAKI di Jakarta) untuk mengirim peringatan dini langsung ke warga. Pilihan teknologi sudah tersedia banyak, pemerintah tinggal pilih dan melakukan “buy in” untuk diimplementasikan. Yang tak kalah penting, respons cepat pemerintah daerah ketika peringatan muncul. Jangan ada lagi kelambanan seperti kritik “ilmu darat tidak nyambung”.

SOP penanganan darurat perlu dilatih, petugas BPBD dan kelurahan sigap evakuasi warga lansia, menyiapkan perahu karet di titik rawan, memastikan nomor darurat (112, 119) aktif 24 jam dan cukup personel. Latihan gabungan penanggulangan banjir setidaknya setahun sekali dapat dilakukan melibatkan BPBD, TNI, Polri, relawan, dan komunitas lokal, agar saat kejadian semua pihak sudah tahu tugas masing-masing.

Kesiapsiagaan keluarga juga penting: sosialisasi terus menerus agar setiap rumah di daerah rawan punya rencana evakuasi, menyimpan dokumen penting di tempat aman, dan memiliki kontak penting. Sekolah-sekolah di wilayah rawan bisa memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum lokal sehingga anak-anak paham tindakan saat banjir. Dengan kesiapsiagaan yang baik, dampak banjir terhadap korban jiwa dan harta dapat diminimalisir. - Kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana DAS Ciliwung tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, dibutuhkan pendekatan pentahelix (pemda, akademisi, komunitas, pengusaha, media) yang berkelanjutan. Bentuk kolaborasi konkret misalnya: program Adopt a River di mana komunitas atau perusahaan mengadopsi segmen sungai untuk dijaga kebersihannya dan kelestariannya. “Gerakan Ciliwung Bersih” perlu terus digalakkan dengan dukungan pemda dan sponsor agar menjangkau seluruh segmen sungai.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hulu juga bagian solusi: alternatif mata pencaharian ramah lingkungan (agroforestri, ekowisata terbatas) mengurangi ketergantungan pada alih fungsi hutan. Insentif ekonomi seperti Payment for Ecosystem Services (PES) bisa dipertimbangkan. Warga hulu yang menjaga hutan diberi kompensasi oleh pemerintah atau perusahaan hilir atau Masyarakat yang mendapatkan manfaat (air bersih, pengurangan banjir). Keterlibatan media juga penting untuk edukasi publik dan mengawasi jalannya kebijakan (investigasi pelanggaran, publikasi inovasi sukses, dll).

Intinya, semua stakeholder harus duduk bersama dalam perencanaan dan aksi. Kolaborasi lintas lembaga yang ditunjukkan dalam kegiatan penanaman pohon di Gunung Mas (diikuti KLH, KemenHut, Pemda, BUMN, PTPN, dll) adalah contoh baik bagaimana berbagai pihak bersatu menjaga DAS. Pola ini perlu diperluas ke program-program lain (misal patroli bersama mencegah penebangan, workshop restorasi habitat, dll). Dengan pemberdayaan kolektif, rasa memiliki terhadap Sungai Ciliwung tumbuh di hati masyarakat dan pelaku usaha, sehingga upaya konservasi dan pengurangan risiko bencana dapat berkelanjutan.

Sebagai penutup, konservasi DAS Ciliwung dan pengendalian banjir harus dilakukan secara holistik, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendekatan kombinasi antara rekayasa teknis (hard engineering) dan solusi alami (nature-based solutions) disertai pemberdayaan masyarakat merupakan praktik terbaik yang diakui global. Dengan menerapkan rekomendasi di atas secara konsisten, diharapkan risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya dapat berkurang signifikan di masa depan, sekaligus kualitas lingkungan DAS Ciliwung meningkat demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan Masyarakat.

Referensi

BBWS Ciliwung Cisadane. (2024). Profil Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Kementerian PUPR. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

BMKG. (2024). Outlook Iklim Indonesia 2024–2025: Potensi Curah Hujan Ekstrem di Indonesia Barat. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia. Retrieved from https://www.bmkg.go.id/outlook-iklim-2025

Arsyad, S., Putro, S., & Mahendra, B. (2024). Dampak Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Hidrologi DAS Ciliwung. Jurnal Hidrologi Indonesia, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.20886/jhi.2024.3.1.45-56

Witjaksono, D. (2024). Kondisi Lingkungan DAS Ciliwung: Urbanisasi, Degradasi, dan Tantangan Mitigasi Bencana. Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesia, 10(2), 173–186. https://doi.org/10.29244/jli.2024.10.2.173-186

Supriatna, Y. (2024). Evaluasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Banjir Jakarta: Tantangan dan Solusi. Jurnal Tata Kelola Perkotaan, 15(2), 130–142.

Waluyo, A., & Sari, R. (2024). Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Tata Ruang di Kawasan DAS Ciliwung Hulu. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(1), 88–101. https://doi.org/10.24252/jth.2024.15.2.130-141

Setiawan, I., & Herawati, E. (2024). Implementasi Payment for Ecosystem Services (PES) di DAS Ciliwung Hulu: Potensi dan Tantangan. Indonesian Journal of Forestry Research, 11(2), 112–123. https://doi.org/10.20886/ijfr.2024.15.2.130-141

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2022). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Tahunan Pengendalian Banjir DKI Jakarta 2023–2024. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.

BBWS Ciliwung Cisadane. (2024). Laporan Progres Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Ciliwung. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR.

BNPB. (2025). Laporan Situasi Bencana Banjir Jakarta-Bekasi Maret 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Jakarta: BNPB.

Komunitas Ciliwung. (2024). Ciliwung dalam Angka: Potret Kritis Ekologi Sungai Ciliwung Tahun 2024. Bogor: Komunitas Ciliwung.

LIPI/BRIN. (2024). Kajian Biodiversitas dan Ekosistem Sungai Ciliwung. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia–Badan Riset dan Inovasi Nasional.

IPB University. (2024). Kajian Hidrologis dan Lingkungan DAS Ciliwung. Pusat Studi Pengelolaan DAS Terpadu, Institut Pertanian Bogor.

Pemerintah Kota Bekasi. (2025). Analisis Dampak Banjir Akibat Luapan Sungai Ciliwung Maret 2025. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.

BRIN. (2024). Studi Keanekaragaman Hayati DAS Ciliwung Tengah dan Hilir. Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Jakarta.